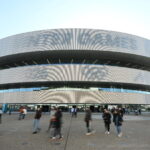

Le Tour de France s’élancera de Lille ce samedi. Si les projecteurs seront logiquement braqués sur les coureurs, Tadej Pogacar en tête, les vélos – et plus largement le matériel – attireront une partie de cette lumière. Les trois dernières éditions ont été les plus rapides de l’histoire avec des moyennes de 42,030 km/h en 2022, 41,820 km/h en 2024 et 41,427 km/h en 2023. Une tendance qui pourrait prendre fin dans les années à venir puisque l’Union cycliste internationale a décidé d’encadrer le matériel afin de réduire la vitesse des coureurs, et donc les risques en termes de sécurité.

Des standards pour le guidon, la fourche et les jantes

À compter du 1er janvier 2026, les vélos des coureurs devront respecter plusieurs critères : une largeur minimale de guidon de 400 mm, une largeur minimale de 320 mm mesurée entre les leviers de frein, une largeur interne maximale de fourche (115 mm à l’avant et 145 mm pour le triangle arrière), ainsi que des jantes limitées à 65 mm de hauteur. La pénétration dans l’air sera forcément affectée, avec pour conséquence de diminuer les vitesses. L’UCI mènera également un test de limitation du braquet maximal – « approuvé par toutes les familles », rappelle l’instance – lors d’une course par étapes dans la deuxième partie de la saison 2025.

« Le braquet maximal autorisé dans ce cadre sera de 54 x 11, soit 10,46 m parcourus par tour de manivelle. La limitation des braquets maximaux vise à limiter la vitesse atteinte en compétition. Il est en effet avéré que les très hautes vitesses atteintes aujourd’hui par les coureurs constitue un facteur de risque pour leur sécurité. Les épreuves lors desquelles les tests seront effectués seront communiquées ultérieurement », précise la FI. Marc Madiot, patron de l’équipe Groupama-FDJ, s’est montré favorable à la limitation des vitesse, comme son coureur Valentin Madouas, dans L’Equipe : « Depuis que je suis passé pro, je prends une dent par an. Avant c’était 52 × 11, 53, 54, maintenant, il y a des étapes où tu mets 55 ou 56. Jusqu’où on va aller ? (…) Plus tu vas vite, plus ton temps de freinage va être long et plus tu vas avoir des crashes avec des gros tas. 54 × 11, c’est déjà très bien. »

Que faire face aux chutes de plus en plus violentes, dans un peloton lancé à pleine vitesse ? Plusieurs anciens et actuels coureurs proposent des idées pour rendre le cyclisme plus sûr et les chutes moins dangereuses.

— L'Équipe (@lequipe) June 19, 2025

Crash, peloton sous tension - un documentaire @lequipeEXPLORE pic.twitter.com/hmcwPIeeRe

Une large concertation du peloton

L’UCI a justifié ses décisions dans un communiqué publié le 20 juin. « Ces modifications s’inscrivent dans une démarche globale visant à garantir des conditions de compétition toujours plus sûres et équitables, dans un contexte marqué par des avancées technologiques rapides et une augmentation significative des vitesses en course pouvant entraîner des répercussions sur la sécurité des coureurs, explique-t-elle. Plusieurs de ces mesures répondent aux recommandations formulées dans le cadre de SafeR, l’organisme dédié à l’amélioration de la sécurité dans le cyclisme sur route professionnel masculin et féminin. Elles ont été élaborées à l’issue d’une large concertation impliquant les coureurs, les équipes et les organisateurs, notamment à travers la diffusion de questionnaires auprès de l’ensemble du peloton. »

L’UCI a déjà interdit aux coureurs de se reposer sur leur tube de cadre – la fameuse « position Mohoric », aérodynamique mais jugée dangereuse – et de rouler avec leurs avant-bras posés sur le guidon. Elle a récemment étendu son système de cartons jaunes pour sanctionner les comportements à risque. Elle étudie aussi l’utilisation d’airbags pour les coureurs, ainsi que la faisabilité d’un dispositif mesurant la distance entre les coureurs et les véhicules dans le convoi de course. Le coureur slovène Matej Mohoric a évoqué une autre possibilité : « Nous obliger à utiliser des pneus plus lents, avec lesquels il serait compliqué d’aller à plus de 50 km/h. C’est totalement possible, et ça rendrait les choses plus sûres parce que si le pneu est lent, il prendrait aussi mieux les virages, il aurait une meilleure adhérence, les distances de freinage seraient plus courtes. » La boîte à idées reste ouverte.