Le rapport final d’évaluation de la stratégie « Héritage & Durabilité » de Paris 2024 a été axé sur l’héritage social des Jeux olympiques et paralympiques. Il fournit un éclairage particulièrement pertinent alors qu’un certain nombre de contradictions ont été dénoncées sur la gestion de l’après-JOP. Sur les quelque 200 pages du rapport, Francs Jeux a choisi de se concentrer sur l’héritage de Paris 2024 en termes de santé : dans quelle mesure l’événement a-t-il réussi à donner envie aux Françaises et aux Français de bouger plus et d’adopter une pratique physique régulière ?

L’école, un terrain de jeu privilégié

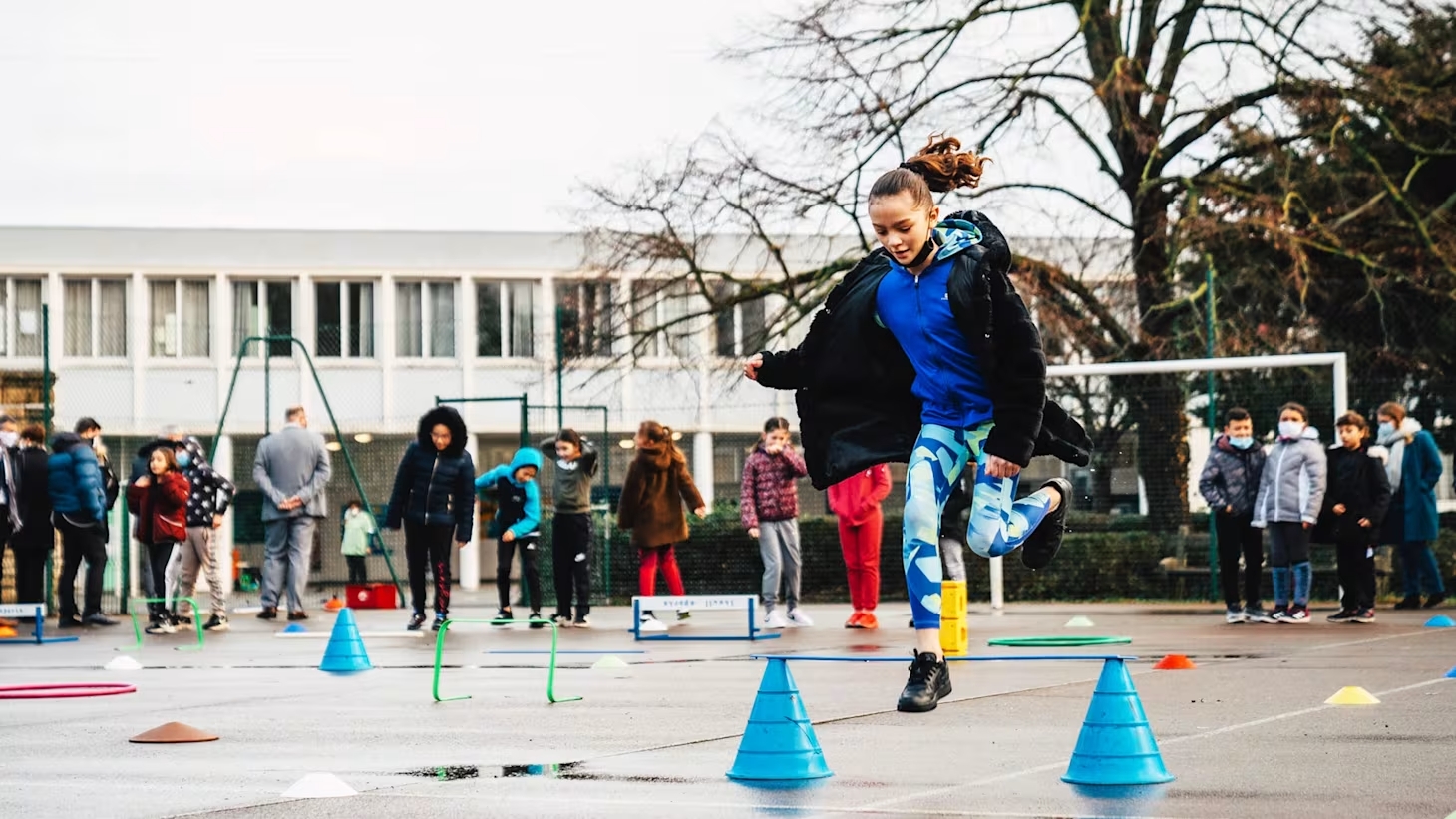

Le rapport souligne que « Paris 2024 a pris toute la mesure du problème de santé publique majeure que représente la sédentarité et le manque d’activité physique des enfants » en activant deux leviers : le développement de la pratique d’une activité physique ou sportive régulière et l’aménagement des espaces scolaires. Le dispositif des 30 minutes d’activité physique quotidienne en milieu scolaire, lancé en février 2020 sous la forme d’une expérimentation puis généralisé en 2022, est saluée par les experts alors que « 17% des enfants de 6 à 10 ans seraient aujourd’hui en situation de surpoids ». Cette mesure s’est d’ailleurs révélée positive pour la capacité d’attention des enfants. « Le programme des 30 minutes d’activité physiques quotidienne pour tous les écoliers est un exemple frappant de la manière dont des événements peuvent avoir des retombées sociales », appuie Holger Preuss, président du comité de suivi de l’évaluation.

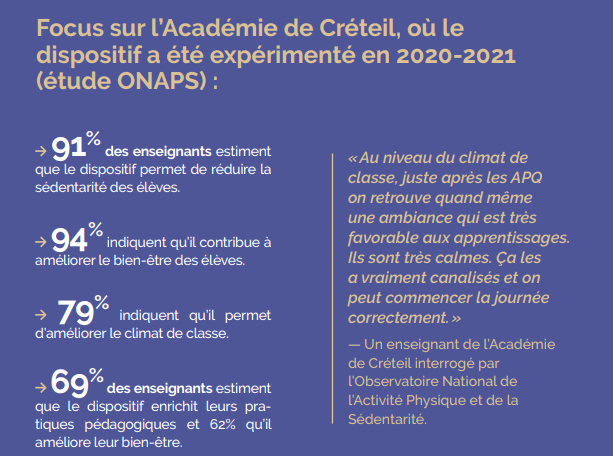

Parmi les enseignants de l’Académie de Créteil ayant mis en place le dispositif, 94% estiment qu’il contribue à améliorer le bien-être des élèves et 79 % qu’il permet d’améliorer le climat de classe. « Si le bilan depuis la généralisation du dispositif est encore mitigé au niveau national, les résultats de l’étude de cas menée sur le territoire de l’Académie de Créteil tendent à démontrer qu’il peut malgré tout produire des effets positifs en particulier sur l’amélioration du climat de classe et sur la capacité de concentration des élèves », indique le rapport, tout en rappelant que les 30 minutes d’activité ne sont pas appliquées dans toutes les écoles, ni dans toutes les classes.

Le dispositif des « cours d’école actives » est lui aussi jugé pertinent afin de « favoriser la pratique d’activités physiques et ludiques » dans les cours de récréation en les aménageant de manière spécifique. Fin 2024, près de 670 cours et espaces de récréation ont été financés. « Les aménagements et la fourniture de matériel sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour produire une cour d’école active et modifier les comportements dans la durée au-delà des effets de court terme générés par la nouveauté d’un dispositif, prévient toutefois le rapport. Il est nécessaire d’intégrer les cours d’écoles actives dans des politiques d’accompagnement des équipes pédagogiques pour animer ces équipements. »

Une stratégie « globalement pertinente et cohérente »

La volonté de « mettre plus de sport dans le quotidien des Français » via les aménagements de design actif dans l’espace public (par exemple des marques de peinture incitant à utiliser les escaliers) a accouché de résultats moins probants. En revanche, le programme « 1, 2, 3, nagez ! » porte ses fruits. Lancé dans le but d’augmenter et améliorer les équipements aquatiques (notamment en Seine- Saint-Denis), et promouvoir leur utilisation par les habitants, il a permis de soutenir 68 projets dans 21 départements entre 2021 et 2024. « En Île-de-France, ce sont au total 25 bassins qui ont été programmés ou construits : 19 bassins créés et 6 bassins rénovés », pointe le rapport. « Les publics visés ont bien été touchés », et « les Jeux olympiques et paralympiques ont joué un rôle central dans la transformation de l’importance accordée à cette pratique, désormais considérée comme un savoir fondamental ».

La stratégie déployée dans ce volet santé, « globalement pertinente et cohérente », a ainsi obtenu des résultats « encourageants mais à confirmer », juge le rapport. « La survenance d’impacts positifs des programmes en matière de lutte contre la sédentarité ne pourra intervenir que sur le temps long, tout comme leur évaluation devra être menée en adoptant un horizon temporel dépassant largement Paris 2024. » Trop tôt, donc, pour conclure à l’efficacité ou non de ces initiatives. Par ailleurs, « les résultats encourageants obtenus jusqu’à présent l’ont majoritairement été à de petites échelles, c’est-à-dire sur des territoires très ciblés ou pour des groupes de population certes prioritaires mais limités en nombre ».

Le changement d’échelles est délicat, en atteste « la généralisation partiellement achevée et délicatement menée du dispositif des 30 minutes d’activité physique quotidienne ou encore l’échec relatif du déploiement et de la généralisation des aménagements de design actif en ville ». Pourtant, ce n’est « qu’à la condition de programmes généralisés que pourront véritablement se matérialiser des effets structurels de long terme et donc un héritage pour le pays hôte et sa population ». Le rapport exprime d’ailleurs un certain nombre de réserves quant à la continuité des dispositifs et à leurs ambitions « dans une conjoncture budgétaire incertaine ». Le CNOSF et les fédérations peuvent malheureusement en témoigner.